ベトナム国家大学ホーチミン市校人文社会科学大学・日本学専攻生インタビュー

ベトナムにおいて日本語を学ぶ学生は増加していて学習者数は世界第6位だという。日系企業の進出、経済関係の強化、文化交流の拡大など社会的背景は多様である。しかし一人ひとりの学生には、学習の動機や目標が異なり、その歩みには個性が表れる。今回、ベトナム国家大学ホーチミン市校人文社会科学大学(1)で日本学を専攻するLê Vũ Gia Nghiさん(ギーさん)に、日本語を選んだ理由、大学での学び、課外活動、そして将来の展望について話を聞いた。とても流暢な日本語を話していて日本人みたいだなと思ったのが第一印象だが、実は日本に渡航したことはなく、日本語は全てベトナムにいながら学んだそうだ。

注(1)大学の正式名称:Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

■日本語を選んだ理由

Nghiさんが高校時代に最も好きだった教科は国語であった。しかし国語を専攻しても就職の選択肢は限られ、経済的に安定した生活を送ることは難しいと感じた。そこで外国語に目を向けることにしたそうだ。

中学時代には中国語を学んだ経験がある。しかし中国語を学んでも中国の文化に強い興味を抱けず、途中で挫折したという。その経験から「外国語を学ぶには、言語そのものだけでなく、その国の文化や社会を好きになれることが必要だ」と実感した。

日本はその条件を満たしていた。寿司やてんぷらに代表される食文化、着物などの伝統文化、アニメや漫画といった大衆文化まで、世界の中でも「日本らしさ」が際立っている。こうした要素に魅了され、日本語を学ぶことを決意したのである。

■大学での日本語学習

人文社会科学大学の日本学部では、1年から4年まで体系的に日本語を学ぶ。主な科目は聴解、読解、会話、文法、作文である。特に1年から3年までは基礎を固めることに重点が置かれ、教材として『できる日本語』が使われる。4年次になると文法の授業はなくなり、会話や作文、聴解といった実践的内容が中心となる。

授業は午前8時半から11時半、午後1時から16時半まで、1日2コマ行われる。1コマ3時間以上に及ぶため、週5日間にわたり日本語漬けの日々となる。決して容易な環境ではないが、集中的な学習は確かな力につながる。

さらに、日本語そのものだけでなく日本史や文化、経済もカリキュラムに組み込まれている。2年次には東アジア史を学び、3年次には経済や政治、4年次には企業経営に関する科目を履修する。日本を多角的に理解する教育方針であり、卒業後に社会で日本語を生かす基盤となっている。

■東日クラブでの活動

Nghiさんが大学生活の中で特に力を入れたのが、3年次に所属した「東日クラブ」である。このクラブは毎週日曜日に日本語関連のイベントを実施する団体で、寸劇やゲーム、資料作成などを担当する。東日クラブのインスタグラムを文末に載せておくので興味があればフォローしてみてほしい。

クラブが制作する資料は充実している。テーマ紹介、当日の流れ、関連文章、語彙リスト、例文、漢字ページ、さらには参加型のミニゲームまでが含まれる。日本語学習を楽しみながら継続できる工夫が凝らされており、参加者のモチベーションを高める場となっている。

東日クラブのメンバーは毎年3年生のみである。2年次の終わりに選抜を受け、その成果を認められた学生だけが参加できる。人数は8名前後と限られており、選ばれた学生にとっては大きな誇りとなる活動だ。Nghiさんにとっても、仲間と協力しながら日本語を実践的に使う貴重な経験となった。

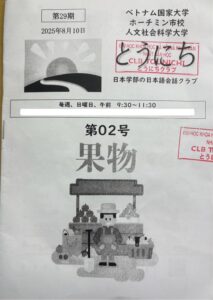

(筆者が活動に参加した際の冊子。計11ページで内容はとても充実している。

この週のテーマは「果物」であった。)

■スピーチコンテストへの挑戦

Nghiさんは「未来へ」というテーマの日本語スピーチコンテストにも参加した。発表内容は「未来の自分」についてである。

「未来の自分はあらかじめ決まっているのではなく、今の努力の積み重ねによって形づくられていく」

という考えを5分間のスピーチに込めた。準備期間はわずか1週間で、学期末試験と重なる厳しい時期であったが、それでも仲間と協力して原稿を練り上げ、発表を磨き上げた結果、優勝を果たすことができた。短期間で大きな成果を上げたこの経験は、自信と大きな成長につながったという。

■将来の展望

子どもの頃から「先生になりたい」という思いを抱き続けてきたNghiさん。現在はすでに小学生を対象に日本語の家庭教師をしており、教育現場での実践を積んでいる。

卒業後はまず言語センターで日本語を教え、その後、日本に留学して修士号を取得することを目指している。最終的な目標は大学で日本語を教えることである。ベトナムにおける言語センターは、日本の学習塾に近い教育機関であり、社会人から学生まで幅広い層が通う。その現場で経験を積むことは、将来大学教育に進むための重要なステップになると考えている。

■日本語学習者へのメッセージ

最後に日本語学習者へのメッセージを尋ねると、次のように答えた。

「日本語を学ぶ際は、文法や教科書だけに頼るのではなく、日本の文化そのものに触れてほしい。ドラマやアニメ、音楽などを通じて学べば、勉強は楽しくなり、長く続けられるはずだ」

■おわりに

Nghiさんの歩みからは、日本語を単なる「外国語」としてではなく、文化や人々を理解するための扉として捉えている姿勢が伝わってくる。日々の努力と情熱は、将来日本語教育に携わる上での確かな基盤となるだろう。

ベトナムの地で、日本語を未来へとつなぐ若い世代の声は、日本と世界を結ぶ力となっている。茶話日和は今後も、こうした学びの現場の声を丁寧に紹介していきたい。

参考文献

The Japan Foundation. (2021). Japanese-Language Education Abroad Survey Report 2021: Chapter 1, Overview of the results of the survey.

https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/

survey/result/dl/survey2021/

Chapter1_Overview_r2.pdf

東日クラブ公式インスタグラム

https://www.instagram.com/tonichiclub?igsh=MWdxM3pudHh5Z2k0bw==